Gibt es diese noch oder sind sie in der heutigen Zeit schon komplett verschwunden?

Folge 1 - Spatenstich und Grundsteinlegung

Thomas Rothfuss hat im Café Forum am 07. Februar 2025 einen interessanten Vortrag gehalten, der auf eine sehr große Resonanz stieß. Daher wollen wir einige Themen daraus an dieser Stelle veröffentlichen.

Zur Person

Der gebürtige Rotfelder Thomas Rothfuss hat eine bemerkenswerte Karriere vom Zimmerlehrling bis zum Gesamtleiter Bildungszentrum Holzbau in Biberach /Riss hinter sich. "Traditionen, Feste und Bräuche im Handwerk und im Berufsleben: Gibt es diese noch oder sind sie in der heutigen Zeit schon komplett verschwunden?“ Dieser Frage widmet sich Thomas Rothfuss nach seinem Vortrag von 2024 mit dem Thema "Geschichte und Geschichtchen aus dem Handwerk" in diesem Jahr im Café Forum Ebhausen am 07. Februar im Bürgersaal des Rathauses. Ja, es gibt sie tatsächlich noch, die Traditionen, Feste und Bräuche, auch wenn sie nicht immer im Fokus der Öffentlichkeit stehen und meistens nur den wirklich am Thema Interessierten bekannt sind. Nach dem großen Interesse im Vorjahr hat Thomas Rothfuss eine Trilogie zum Gesamthema Handwerk erarbeitet und wird den zweiten Teil in diesem Jahr präsentieren. Für 2026 gibt es bereits ein abschließendes Kapitel mit der Überschrift "Aus-, Fort- und Weiterbildung im Handwerk" als Chance für die Karriereplanung junger Menschen in Deutschland.

Traditionen und Bräuche im Bauhandwerk beim Bau eines Hauses

=> Spatenstich

„Beim Spatenstich sind send alle da wo eigentlich nix beim Bau schaffe“. Der Spatenstich wird häufig bei öffentlichen Projekten zelebriert und dann pressewirksam der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Beteiligt sind meist die Auftraggeber des Projekts sowie Personen aus dessen Umfelds.

Er stammt aus der Zeit, als die Baugrube noch mit Schaufel und Spaten ausgehoben wurde und signalisiert den Beginn der Arbeiten auf der Baustelle. Heute hat der Spatenstich nur noch symbolische Bedeutung, da die Baugrube in der Regel mit einem Bagger ausgehoben wird.

=> Grundsteinlegung

Die Grundsteinlegung ist im Bauwesen eine Zeremonie um einen symbolischen Grundstein. In diesem ersten Stein eines neuen Bauwerks werden in einem Stahlrohr Münzen, Pläne und die aktuelle Tageszeitung eingemauert. Er kann im Fundament vermauert oder sichtbar (manchmal als Eckstein) angeordnet sein.

Folge 2 - Mauerebene und Richtfest

Feiern der Mauerebene

Wenn die Maurer früher mit den Fundament- und Entwässerungsarbeiten bei einem Bauvorhaben fertig waren und das erste Mauerwerk angelegt werden konnte, wurde die Mauerebene gefeiert. Man war aus dem Dreck heraus und hatte festen Boden unter den Füßen, es ging mit dem Bauvorhaben aufwärts und alle konnten sehen oder ahnen was entstehen sollte. Dies hat man mit einem kleinen Umtrunk und einem Vesper auf der Baustelle zusammen mit der Bauherrschaft gefeiert. In Rotfelden wurde 1976 im Neubaugebiet Steinwiesen dieser alte Brauch von einer Bauherrschaft wieder aufgenommen und die Mauerebene zünftig gefeiert. Heute ist dieser Brauch total in Vergessenheit geraten, selbst die Handwerker kennen ihn nicht mehr.

Richtfest

Das Richtfest wird heute noch gefeiert, wenn auch immer weniger bei Eigenheimbauten. Früher gingen die Handwerker morgens in den Gottesdienst, am Abend wurde dann mit dem Pfarrer und der Bauherrschaft das Richtfest gefeiert. Das Aufrichten der schweren Holzbalken für die Dachkonstruktion war vor allem in früheren Zeiten sicher nicht einfach. Daher war das Richtfest (der Name kommt vom Aufrichten der Balken) auch ein Anlass, für das Gelingen zu danken. Zum Zeichen, dass das Richtfest gefeiert wird, wurde ein grüner Baum (Symbol der Fruchtbarkeit) auf dem First angebracht, oft mit einer Richtkrone oder mit bunten Bändern geschmückt.

Der Zimmermann kletterte auf das Dachgerüst und sprach seinen Richtspruch, meist in gereimter Form. Er drückt den Dank der Handwerker an den Bauherrn und seinen Architekten aus. Gleichzeitig ist es auch die Gelegenheit, für das Haus und die darin künftig lebende Familie Glück und Segen zu wünschen. Danach erhebt der Zimmermann sein Glas mit Wein (oder Schnaps), trinkt auf das Wohl der Bauherrschaft und wirft dann das Glas mit Schwung auf den Boden. Dort sollte es zerspringen, das galt als gutes Omen für das Haus. Früher war es manchmal auch üblich, dass der Pfarrer ein Gebet für das Haus sprach.

Nach der Zeremonie wurde zum Richtschmaus eingeladen, dieser fiel je nach Vermögen des Bauherren üppig oder weniger üppig aus.

Feste im Handwerk

=> Lossprechungsfeier für die Lehrlinge

Nach dem erfolgreichen Ablegen der theoretischen und praktischen Prüfung (Ende der Lehrzeit) werden die Lehrlinge (heute Azubis m,w,d) feierlich losgesprochen (freigesprochen), sie sind nach dem folgenden Tag der Praktischen Prüfung nun Gesellen/innen und werden auch so bezahlt, egal ob der Lehrvertrag noch einige Tage/ Wochen laufen würde. Früher hieß die Lossprechung „Gesellentaufe“ und fand vor der geöffneten Zunftlade für die Lehrlinge statt. Heute werden die Lehrlinge bei der Handwerkskammer in die Lehrlingsrolle eingetragen, d.h. registriert und werden in der Lehrzeit von der Handwerkskammer betreut. Die Kammer führt die Prüfungen zusammen mit den Innungen durch und erstellt die Zeugnisse. Lossprechungsfeiern veranstaltet die Kreishandwerkerschaft für das Handwerk. In manchen Handwerken, z. B. bei den Zimmerern führen auch die jeweiligen Innungen Lossprechungsfeiern nur für ihr Handwerk durch. Nach Ende der Lehrzeit und der Lossprechung durften die angehenden Gesellen auf die Walz (Wanderschaft) und durften den Gesellenhut tragen.

Folge 3 - Auf der Walz

Auf du junger Wandersmann – das Lied der Wandergesellen

1. Auf, du junger Wandersmann, jetzo kommt die Zeit heran, die Wanderszeit die gibt uns Freud. Woll'n uns auf die Fahrt begeben, das ist unser schönstes Leben, große Wasser, Berg und Tal, anzuschauen überall.

2. An dem schönen Donaufluss, findet man ja seine Lust und seine Freud auf grüner Heid. Wo die Vöglein lieblich singen und die Hirschlein fröhlich springen, dann kommt man vor eine Stadt, wo man gute Arbeit hat.

3. Mancher hinterm Ofen sitzt, und gar fein die Ohren spitzt kein Stund vors Haus ist kommen raus. Den soll man als G'sell erkennen oder gar ein Meister nennen, der noch nirgends ist gewest, nur gesessen in seim Nest.

4. Mancher hat auf seiner Reis' ausgestanden Müh und Schweiß und Not und Pein das muss so sein. Trägt s'Felleisen auf dem Rücken trägt es über tausend Brücken bis er kommt nach Innsbruck ein, wo man trinkt Tiroler Wein.

5. Morgens, wenn der Tag angeht und die Sonn am Himmel steht so herrlich rot wie Milch und Blut, auf, ihr Brüder, lasst uns reisen, unserm Herrgott Dank erweisen für die fröhlich Wanderzeit, hier und in die Ewigkeit.

Wer kennt es nicht – dieses Lied und hat es schon oft gesungen. Aber hat man dabei an die fahrenden Gesellen gedacht, deren ureigenstes Lied das ist?

Handwerksgesellen auf der Walz – gibt es die heute noch?

Tatsächlich klingelte im November ein Zimmergeselle in Wildberg an der Rathaustüre und sorgte für Staunen (siehe Mitteilungsblatt vom 06.November Nr. 45, S. 14). Der Berliner Vincent Leo Kant, Jahrgang 1996, ist seit zwei Jahren unterwegs. Sein Ziel ist Freiburg, dort will er zu einem Meister, der vor zehn Jahren ebenfalls auf der Walz war und ihm Arbeit angeboten hat.

Seit wann gibt es die Wanderschaft im Handwerk?

Wanderschaft - Walz – Tippelei (Tippelbrüder) – alle drei Begriffe stehen für die gleiche Tradition. Im Mittelalter war es üblich, dass der ausgelernte Handwerksgeselle in seinem Heimatort, in dem meistens auch der Meister, der ihn ausgebildet hatte, seinen Betrieb führte, für mehrere Jahre verließ. Diese Regelung war für beide Seiten vorteilhaft. Da jeder Handwerksmeister eigene Tricks kannte, konnte der Geselle bei anderen Meistern Erfahrungen sammeln und sich so fortbilden. Für den ausbildenden Meister war es die Sicherheit, dass er nicht sofort junge Konkurrenz im selben Ort hatte.

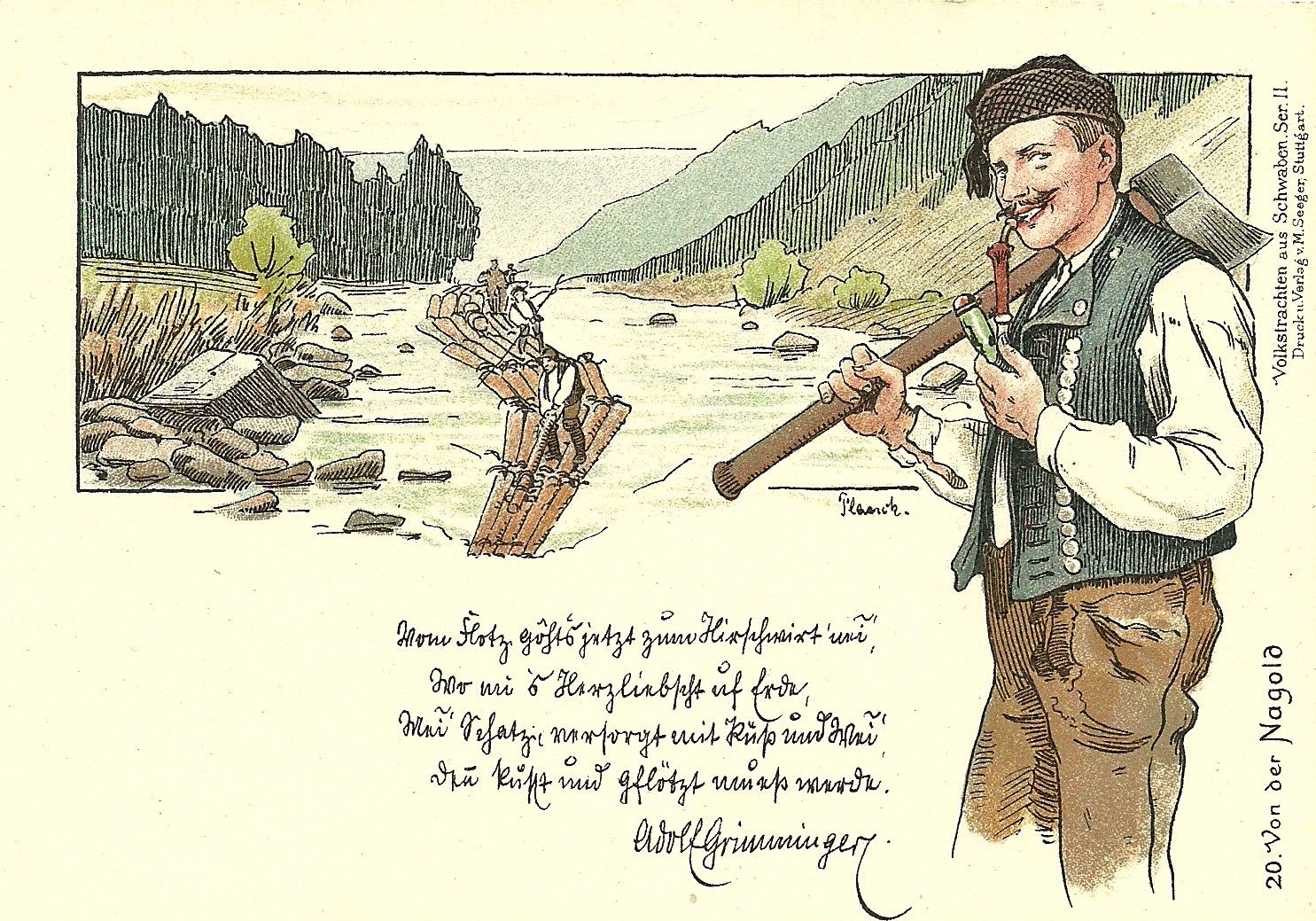

Ende des 15. Jahrhunderts wird das Wandern der Gesellen zur Pflicht, unterbrochen durch Verbote führen die fünf deutschen Gesellenbruderschaften 1948 wieder das zünftige Wandern ein. 2015 wird die Walz von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt.

Folge 4 - Regeln für die Wanderschaft

Regeln der Wanderschaft

Die Tradition der Wanderschaft ist über die Jahrhunderte sehr ähnlich geblieben. Viele dieser Regeln für die Wandergesellen gehen auf Bräuche aus dem Mittelalter zurück. Je nach Gesellen-Vereinigung kommen noch weitere geheime Regeln dazu, welche je nach Vereinigung nur intern weitergegeben werden.

Kein Handy und kein Internet

Ein Wandergeselle hat kein Handy, kein Tablet, keinen Laptop, keine Smartwatch – kurz gesagt keinen internetfähigen Gegenstand bei sich. Internet gibt es erst seit ca 31 Jahren für die Öffentlichkeit und deswegen ist der Verzicht darauf eine der Regeln. Man darf auch keinen aktiven Facebook-account haben. Da es immer weniger Telefonzellen gibt, wird es schwierig, sich bei der Familie zu melden. Daher ist es erlaubt, im Internetcafé per Mail Kontakt mit der Familie aufzunehmen.

Kein eigenes Auto

Um von einem Ort zum anderen zu kommen ist es nicht erlaubt, mit dem Auto zu fahren, da ist nur trampen und wandern möglich.

Schuldenfrei

Wenn man auf Wanderschaft gehen möchte, darf man keine Schulden haben. Die Wanderschaft soll keine Möglichkeit sein, sich dem Gesetzgeber oder dem Gläubiger zu entziehen.

Keine Frau, keine Kinder

Ledig und kinderlos muss der Wandergeselle sein. Es soll niemand auf das Einkommen des Wandergesellen angewiesen sein, denn auf der Walz ist nicht klar, ob man Arbeit findet oder für wie lange man Arbeit bekommt. Single muss man nicht sein, aber wer verlobt oder verheiratet ist, sollte nicht auf Wanderschaft gehen.

Ohrring ist Pflicht

Alle Wandergesellen haben zumindest einen Ohrring. In der Anfangszeit der Wanderschaft waren es Ohrringe aus Gold, die so wertvoll waren, dass damit das Begräbnis des Wandergesellen bezahlt werden konnte, falls dieser auf der Straße oder bei der Arbeit tödlich verunglücken sollte. Heute ist der Ohrring nicht mehr so wertvoll, aber um an diese Tradition zu erinnern, tragen die Wandergesellen auch heute noch einen Ohrring.

Der Begriff „Schlitzohr“ hat seinen Ursprung bei den Wandergesellen, die sich nicht an die gesellschaftlichen Regeln gehalten haben. Wer klaute oder eine andere Straftat beging, dem wurde der Ohrring ausgerissen, damit jeder sehen konnte, dass dieser Wandergeselle nicht ehrenwert war.

Bannkreis / Bannmeile

Die Gesellen müssen sich verpflichten, zwei oder drei Jahre und ein Tag dem Heimatort fernzubleiben. Jeder Wandergeselle hat eine Landkarte, auf welcher der Bannkreis individuell eingetragen oder mit Edding aufgezeichnet ist. Nachdem der Geselle über sein heimatliches Ortsschild geklettert ist, darf er diesem Ort nicht mehr näher als 50 km kommen. Damit er immer weiß, wohin er reisen kann ist der Bannkreis eingezeichnet.

Auch das Durchqueren des Bannkreises, z.B. beim Trampen in einem Auto auf der Autobahn, ist nicht gestattet.

Folge 5 - Regeln der Wanderschaft

Kleidungsvorschriften – die Kluft

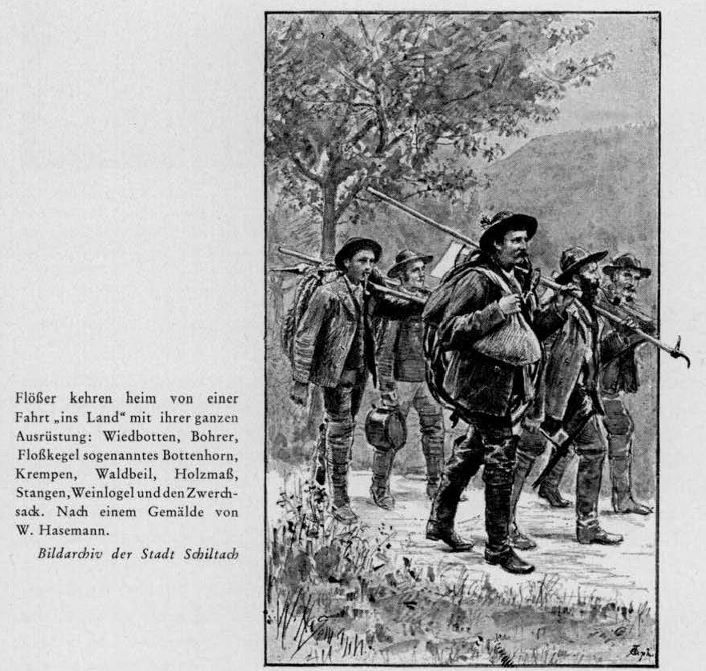

Kluft nennt man die Zunftkleidung oder Tracht des zünftigen Gesellen. Die Zunftkleidung ist ein deutliches Unterscheidungsmerkmal der verschiedenen Zünfte. Sie besteht aus dem schwarzen Hut (Schlapphut, Zylinder oder Koks, das sind steife Hüte), diese Tradition reicht weit ins Mittelalter zurück. Sie war Zeichen des freien Mannes, kein „Leibeigener“ durfte einen Hut tragen. Der Wandergeselle trägt mit Stolz und Würde seinen Hut als Symbol der Freiheit gegenüber Obrigkeit und dem Bürgertum.

Zur Zimmermanns - Kluft gehören weiter die schwarze Zimmermannshose mit großem Schlag, eine schwarze Weste und das Jackett mit Perlmuttknöpfen, schwarze Schuhe und die „Ehrbarkeit“, das ist ein krawattenähnliches Stück Stoff, das mit der Handwerksnadel am Hemd befestigt wird. Sein Gepäck trägt der Zimmermannsgeselle im Charlottenburger, einem Stofftuch, das zu einem Bündel gebunden wird. Wichtig ist auch der Stenz, der Wanderstab.

Jede Vereinigung hat eine eigene Farbe und es gibt an der Kluft manchmal farbliche Akzente. Nur im privaten Bereich darf der Wandergeselle seine Kluft ablegen. Die einzigen beiden Ausnahmen dieser Regel sind Sport und Gewässer. Denn die Kluft wiegt trocken bereits um die 10 Kilogramm, sollte sie nass werden, kann sich das Gewicht verdoppeln und der Geselle könnte ertrinken. Deshalb gilt an Gewässern die Befreiung von der Kluft.

Gesellenbrief vorzeigen

Die Gesellenprüfung in seinem jeweiligen Handwerk muss der Interessent bestanden haben, sonst kann er nicht auf Wanderschaft gehen. Den Meistertitel machen viele erst nach der Walz oder heutzutage gar nicht mehr.

Ausgeschenkt ist ausgeschenkt

Wenn der Wandergeselle ein Getränk oder eine Mahlzeit geschenkt bekommt, dann sollte er das dankend annehmen. Die einzige Ausnahme wird hier gemacht, wenn der Geselle gegen einen Bestandteil der Mahlzeit oder des Getränks allergisch ist. Wenn er bereits gegessen hat und bekommt etwas zu essen, wird er es immer versuchen aufzuessen. Deswegen ist es durchaus legitim, den Wandergesellen zu fragen ob er Hunger hat, bevor man ihm etwas zu essen bestellt.

Benehmen auf der Walz

Für das Benehmen gibt es klare Regeln: Beim Betreten einer Wirtschaft oder eines öffentlichen Raumes müssen die Schuhe geputzt sein, das weiße Hemd und die Weste müssen geschlossen sein. Der Hut wird beim Essen oder beim Gang durch die Küche abgenommen. Die Kluft sollte sich immer in einem sauberen Zustand befinden. Jeder Wandergeselle sollte sich so verhalten, dass auch der nächste Geselle gerne gesehen ist.

...“auf, ihr Brüder, lasst uns reisen, unserm Herrgott Dank erweisen für die fröhlich Wanderzeit, hier und in die Ewigkeit“.

%20und%20Charlottenburger%20(Bündel)%20und%20schwarzer%20Ehrbarkeit%20(Krawatte).jpg)